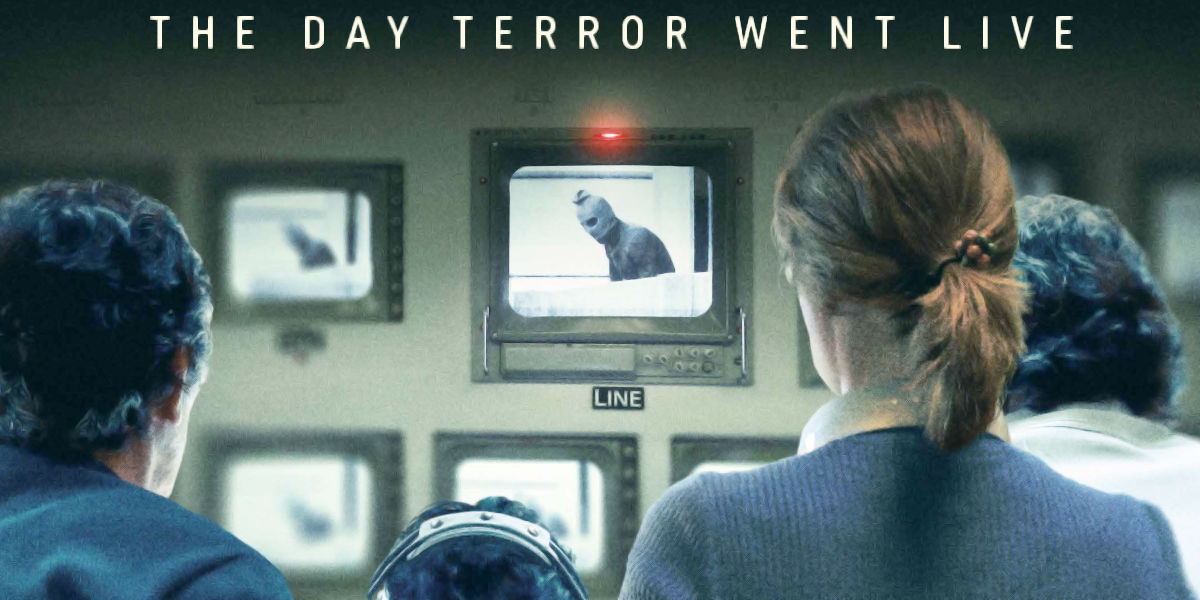

September 5 - The Day Terror Went Live rekonstruiert das Olympia-Attentat von 1972 als spannenden Journalismusthriller.

September 5 – The Day Terror Went Live rekonstruiert das Olympia-Attentat von 1972 als spannenden Journalismusthriller.

Text: Patrick Torma. Bildmaterial: Constantin Film.

Olympia 1972 ist als heiterer Gegenentwurf angelegt. Die Sommerspiele 1936 in Berlin hatte Adolf Hitler zur Leistungsshow einer angeblichen „Herrenrasse“ und des Nationalsozialismus auserkoren. 27 Jahre nach der Kapitulation des „Dritten Reiches“ ist die junge Bundesrepublik in München bemüht, sich als ein unbekümmertes und weltoffenes Deutschland zu präsentieren.

September 5 steigt ein mit fröhlichen Archivaufnahmen von der Eröffnungszeremonie, die jenes Ansinnen bebildern soll. Begleitet von den Kommentatoren des US-Senders ABC, die es kritisch hinterfragen. Lässt sich der faschistische Mief wirklich mit zur Schau gestelltem Frohsinn und frischen Pastelltönen übertünchen? Die Vorbehalte gegenüber dem Gastgeberland gehen weit über journalistische Skepsis hinaus.

Sport meets Politik: Stinkefinger ans Tätervolk?

Das alte Nazi-Deutschland im Hinterkopf, können die ABC-Reporter ihre Genugtuung nicht verbergen, als ein gewisser Mark Spitz Großes vollbringt. Der junge US-Schwimmer gewinnt sieben Goldmedaillen, jeweils mit Rekordzeit auf der Stoppuhr. Pikant: Spitz entstammt einer jüdischen Familie. Die Versuchung ist groß, Spitz‘ Meisterleistung als späten Stinkefinger ans Tätervolk zu inszenieren.

Aufnahmeleiter Marvin Bader (Ben Chaplin, Der schmale Grat) mahnt zur Mäßigung in der Berichterstattung. „Du willst wirklich einen Juden im Live-Fernsehen zum Holocaust befragen?“, fragt Bader seinen Produzenten Roone Arledge (Peter Sarsgaard, der bereits in Shattered Glass und Red Secrets journalistische Rollen spielte). „Ja“, erwidert Arledge ohne zu zögern. „Fragt ihn, wie es sich anfühlt, Gold in Hitlers Vorgarten zu holen.“

Von Vergabe-Verflechtungen und Projektionsflächen

Ein kurzer Dialog, der gleich zu Beginn die beliebte Mär entkräftet, Sport und Politik ließen sich einfach so voneinander trennen. Bereits die Vergabe eines sportlichen Großereignisses ist ein politischer Akt mit vielen Verflechtungen (ein etwas älterer Hörtipp an dieser Stelle: EM der Autokraten, das „Tribünengespräch“ zwischen Max-Jakob Ost vom Rasenfunk und dem Journalisten Ronny Blaschke).

Fans und Medien bietet der Sport eine Projektionsfläche, auf der sich patriotische Narrative plattwalzen lassen. Und zwar immer dann, wenn Athlet:innen und Teams aus Nationen mit gemeinsamer Geschichte aufeinandertreffen. So wie es 1972 die Basketballer der USA und aus Kuba tun. Für die ABC ist das Vorrundenduell ein sportjournalistischer Glücksfall, den Arledge wie folgt kommentiert: „Es geht nicht um Politik. Es geht um Entertainment!“

* Mehr über dieses Spannungsfeld gibt es in einem Dossier der Bundeszentrale für politische Bildung: Ist Sport politisch?

Das Geiseldrama von München nimmt seinen Lauf

Eine Ausflucht, die schon bald nicht mehr haltbar ist. Am frühen Morgen des 5. September dringen bewaffnete Männer in Sportbekleidung erst ins Olympische Dorf, anschließend in die Wohnquartiere des israelischen Olympiateams ein. Weil die deutschen Sicherheitskräfte ihrerseits keine Waffen zur Hand haben – nichts soll an den Militarismus der Kaiser- und Nazi-Jahre erinnern –, haben die Angreifer leichtes Spiel.

Die Angegriffenen versuchen, sich zu wehren. Zwei Menschen, der Trainer Mosche Weinberg und Gewichtheber Josef Romano, werden bei diesem Versuch tödlich verletzt. Die Eindringlinge, die sich als Mitglieder der palästinensischen Gruppierung Schwarzer September zu erkennen geben, nehmen neun israelische Sportler und Offizielle als Geiseln: David Mark Berger, Ze’ev Friedman, Yossef Gutfreund, Eliezer Halfin, André Spitzer, Amitzur Shapira, Kehat Shorr, Mark Slavin sowie Yakov Springer.

Bis heute sind viele Fragen rund um den Tathergang offen

Sie sollen als Druckmittel herhalten: Im Austausch gegen die israelischen Sportler fordern die Geiselnehmer die Freilassung von Gefangenen. Lange (und auch im Film) ist von 200 palästinensischen Menschen die Rede. Neueren Recherchen nach soll auch der Name der RAF-Terroristin Ulrike Meinhof auf der Liste gestanden haben. Was der heiklen Gemengelage eine zusätzliche Brisanz verleihen würde.

Ohnehin sind bis heute viele Fragen rund um das Olympia-Attentat unbeantwortet. 2023 nahm eine Historikerkommission ihre Arbeit auf, um etwa einer möglichen Unterstützung durch deutsche Links- und Rechtsextremisten sowie den Details des fatalen Tathergangs auf dem Flughafen in Fürstenfeldbruck auf den Grund zu gehen.

Das fatale Ende der Geiselnahme in Fürstenfeldbruck

Dorthin verlagert sich das Geschehen am späten Abend des 5. September, nachdem die deutschen Verhandlungsführer vorgeben, auf die Forderungen der Geiselnehmer einzugehen. Zwei Hubschrauber stehen bereit. Ebenso zahlreiche Einsatzkräfte, die einen hilflosen Befreiungsversuch unternehmen. Die Situation gerät außer Kontrolle, mehrere Stunden lang wird geschossen. Einer der Helikopter brennt aus. Alle neun Geiseln sterben. Fünf Angreifer sind ebenfalls tot, außerdem der 32-jährige Polizeiobermeister Anton Fliegerbauer.

Wir bekommen die gesamte Abfolge des Attentats indirekt mit. Alles, was wir in September 5 erfahren, erfahren wir aus zweiter Hand. Aus den Nachrichtenbildern der ABC, die reale Aufnahmen mit nachgestellten Szenen verwebt, sowie den Schilderungen und Debatten der Figuren im Sendestudio. Die Kamera hängt ihnen an den Lippen, schaut ihnen ständig über die Schulter. Passend zur Berichterstattung nach ABC-Art: „Nah & persönlich“ lautet das Motto.

Wie im Bauch eines U-Bootes: September 5 als Kammerspiel

Ein formaler Kniff mit mehrfacher Wirkung: Der Medienthriller wird zum beklemmenden Kammerspiel. Obwohl sich die Journalisten ganz nah dran wähnen, fühlt es sich an, als säßen sie im Bauch eines U-Bootes – den Ereignissen ausgeliefert, die sich nur wenige Meter vom Sendestudio entfernt im Olympischen Dorf abspielen. Auch die besondere Verantwortung der Medien wird greifbar: Für 22 Stunden ist die ABC das Auge einer Weltöffentlichkeit.

900 Millionen verfolgen das Geiseldrama – das Attentat von München gilt als erster Terrorakt, der live über die TV-Bildschirme flimmert. Eine Premiere, die eine Reihe von presse- und medienethischen Fragen birgt und die anhand dieses Präzedenzfalls im Film verhandelt werden – manche sehr explizit, manche eher beiläufig, immer mit einem Wink an unsere hyperaktive und granulare Medienlandschaft.

Der Nachrichtenbetrieb als Präzisionshandwerk …

Grundsätzlich zur allgemeinen Darstellung journalistischer Arbeit: September 5 visualisiert den Nachrichten- und Sendebetrieb als hochverdichtetes Präzisionshandwerk. Berichterstattung ist Teamarbeit, und es müssen alle Räder bzw. Hände ineinandergreifen, um Nachrichten auf den Punkt zu vermitteln. Großartig, wie locker der Film vor diesem sehr schweren Hintergrund telemediale Technikgeschichte vermittelt – die analogen Produktionsbedingungen muten aus heutiger Sicht geradezu abenteuerlich an.

„Live“ heißt zu Beginn der 1970er-Jahre: zeitversetzt. Schließlich muss der Film aus der Kamera noch geborgen, ins Sendestudio gebracht und entwickelt werden. Slow Motion – für maximal dramatische Wirkung – wird händisch erzeugt, indem die Filmbänder einfach langsamer abgespult werden. Damit die Berichte überhaupt nach Übersee übertragen werden können, muss der Satellit „frei sein“. ABC teilt sich mit der Konkurrenz von CBS das Funksignal, und als das Drama seinen Lauf nimmt, muss Roone Arledge mit den Verantwortlichen um Sendezeit feilschen. Er hat die Argumente auf seiner Seite.

… und als telemediales Improvisationstheater

Jetzt muss sein Team liefern. Nur: Wie berichtet man in einer solchen Ausnahmesituation? Es gibt keine Blaupause, kein Lehrbuch. Erschwerend kommt hinzu: Die Crew von ABC in München atmet Sportjournalismus. Polit- und Krisenberichterstattung verlangt jedoch andere „Atemtechniken“.

Der einzig echte News Anchor im Team mahnt gleich einmal das Vokabular seiner sportlichen Kollegen an. Die bezeichnen die Geiselnehmer vom Fleck weg als Terroristen. „Das ist ein aufgeladener Begriff“, weist der Politreporter auf die besondere Verantwortung journalistischer Berichterstattung hin, die durch ihre Wort- und Themenwahl immer der Gefahr von Framing-Effekten unterliegt.

Die Ambiguitäten des Nahost-Konfliktes

Was von der einen Seite als blanker Terrorismus verurteilt wird, mag von anderer Seite als Freiheitskampf gerechtfertigt werden – eine Konfliktdimension, die gerade im Kontext der Nahost-Problematik kaum auflösbar scheint. Das Olympia-Attentat gilt in der westlichen Rezeption jedenfalls als ein „Wendepunkt der Terrorismusgeschichte“ – weswegen der Film für sein vermeintlich „parteiergreifendes“ Timing kritisiert wurde.

Die Premiere im August 2024 erfolgte in einer Phase des Gaza-Krieges, als eine Waffenruhe weit entfernt schien. Tatsächlich habe sich der Film bereits in der Postproduktion befunden, als die Hamas ihr Massaker vom 7. Oktober verübten, erklärte Regisseur Tim Fehlbaum im Interview mit Hanns-Georg Rodek von Filmdienst.

Prioritäten einer Berichterstattung: Content vor Kontext

Gerade die angesprochene Szene beinhaltet ja einen Appell an journalistische Sorgfalt, Narrative nicht ungeprüft zu übernehmen (aber auch an den Rezipienten, sich des Blickwinkels einer Berichterstattung und der Komplexität von politischen und religiösen Konflikten gewahr zu werden). Umso mehr kommt es einem journalistischen Offenbarungseid gleich, wenn Arledge enthüllt, wo seine Prioritäten liegen: „Wir erzählen die Geschichte. Die Nachrichten können es ja einordnen.“

Content vor Kontext also. In postfaktischen Zeiten, in denen mehr verfälscht, desinformiert und aus dem Zusammenhang gerissen wird denn je, kennt man das – spitz gesagt – beinahe nicht mehr anders. Zur Ehrenrettung sei gesagt: Als Produzent muss Arledge auch an die Quoten denken. Außerdem stellt er sich gewissermaßen vor seine Belegschaft, der er diese Aufgabe zutraut. Aber klar ist auch: Arledge sieht in dem Störfall die Gelegenheit zur Profilierung. „Wir sind nur 50 Meter entfernt – also machen wir es“, beendet er jegliche Diskussion. Der ehrgeizige Nachwuchsproduzent Geoffrey Mason (John Magaro, The Big Short) ist derjenige, der fortan die journalistischen Entscheidungen trifft.

Kategorien von richtig oder falsch im Medienbetrieb

Nicht jede ist richtig. Wie die deutschen Behörden sind auch die amerikanischen Sportjournalisten mit der Situation überfordert. Wobei: Welche Kategorien von richtig oder falsch kommen hier überhaupt zur Anwendung? Was für hohe Einschaltquoten sorgt, mag moralisch verwerflich sein; wer nicht bereit ist, über die beruflichen Kodizes zu springen, berichtet womöglich der Konkurrenz hinterher.

Ob München 1972, das Geiseldrama von Gladbeck 1988 oder die Berichterstattung über Kindstötungen in Solingen 2020 – die Mediengeschichte kennt genügend Beispiele journalistischer Entgleisungen. Eigentlich scheint klar, wie es nicht laufen sollte. Und doch gibt es immer jemanden, der die Grenzen überschreitet – in der Annahme, dass es sonst jemand anderes tut.

Was bringt uns Echtzeitberichterstattung eigentlich?

Gleichwohl vermeidet es September 5, die Presse als skrupellose Meute zu dämonisieren. Die ABC-Journalisten reportieren blauäugig auf den Sündenfall zu. Zwar kommt es zu einzelnen Fragwürdigkeiten am Wegesrand, wie die Tatsache, dass sich ABC-Mitarbeiter in US-Trainingsmontur ins Olympische Dorf mogelten. Diese Episode geht beinahe schon als journalistisches Schelmenstück durch, um uns auf dem Laufenden zu halten. Dass live berichtet wird, erscheint uns völlig selbstverständlich. In der Ära heutiger Echtzeitberichterstattung mit ihren allgewärtigen Live-Tickern erwarten wir es geradezu, rund um die Uhr up-to-date zu sein.

Doch müssen wir das überhaupt? Was haben wir gewonnen, wenn wir jeden einzelnen Wasserstand eines im Fluss befindlichen Weltereignisses kennen? Hecheln wir nicht der Illusion von Informiertheit hinterher? Schaut ein Teil in uns nicht bloß zu, um einen Voyeurismus zu stillen? Das sind Fragen ans Publikum, die sich stellen, wenn sich die Journalisten ihrer eigenen Rolle in dieser Krisensituation bewusst werden.

Der Blickwinkel einer Geschichte

Roone Arledge betont ständig, dass es die Aufgabe der ABC sei, „die Geschichte zu erzählen.“ Doch wessen Geschichte ist das überhaupt? Haben die Journalisten noch die Hoheit – oder sind sie längst Getriebene? „Sind wir uns sicher, dass es unsere Geschichte ist?“, wirft Aufnahmeleiter Marvin Bader ein. Die Geiselnehmer wissen um die Bühne, die ihnen die Sommerspiele bieten, sie dosieren ihre kurzen Auftritte auf dem Balkon und vor dem Quartier auffällig medienwirksam.

„Die Geiselnehmer gaben sich große Mühe, für entsprechende Dramatik zu sorgen“, hält der Historiker und Propagandaforscher Thomas Riegler fest, der den Aufstieg des internationalen Terrorismus auch mit dem telemedialen Fortschritt verbindet. So sei es auch kein „Zufall, dass international operierende Gruppen in etwa zur selben Zeit aufkamen, als 1968 in den USA der erste Fernsehsatellit in Betrieb genommen wurde“.

Auch Angehörige und Geiselnehmer schauen TV

Die Frage nach der Kontrolle über die Bilder wirft unweigerlich die Frage nach einem möglichen Kontrollverlust: Was, wenn Menschen vor laufender Kamera getötet werden? Auch hier ist es Bader, der darauf verweist, dass selbst die Angehörigen der Geiseln ihre Informationen aus dem Fernseher beziehen müssen. Auch wenn sich die ABC 1972 glücklich schätzen kann, dass sie nicht in die Verlegenheit kommt, über Aufnahmen sterbender Menschen zu verfügen, sind die Bilder traumatisch genug: Das Motiv des mit einer Sturmhaube vermummten Terroristen, der sich für einen flüchtigen Moment auf dem Balkon blicken lässt, brennt sich ins kollektive Gedächtnis ein.

Noch etwas haben die Journalisten nicht bedacht: Auch Geiselnehmer schauen TV. Oder haben zumindest die Möglichkeit. Es ist strittig, ob die Einsatzkräfte einen geplanten Zugriff noch im Olympischen Dorf abbrachen, weil die ABC und andere Medien Bilder übertrugen, die die Position bewaffneter Polizisten in Sportmontur auf den Dächern verrieten. September 5 legt diese Lesart nahe, und laut Geoffrey Mason, auf dessen Erinnerungen sich weite Teile des Drehbuchs stützen, soll die Polizei das Sende-Studio gestürmt haben, um das Versenden sensibler Informationen zu unterbinden.

Zwei-Quellen-Prinzip gerät außer Kraft

Als sich das Drama aus München nach Fürstenfeldbruck verlagert, versiegen die Bilder. Die Presse wird vor den Zäunen des Flugplatzes aufgehalten. Der Sender, der sich rühmt, mit seinen Live-Aufnahmen den Takt der Berichterstattung vorzugeben, ist von nun an blind. ABC muss sich auf Hörensagen verlassen. Das Zwei-Quellen-Prinzip wird dabei nur noch halbherzig berücksichtigt, weil es den zügigen Sendefluss nur behindert. Weil man den verfrühten Berichten Glauben schenkt, die israelischen Geiseln seien erfolgreich befreit worden, verbreitet sich die tragische Falschmeldung wie ein Lauffeuer.

September 5 personifiziert den journalistischen Zwiespalt in der Figur des Geoffrey Mason. Er muss in dieser Drucksituation, nach beinahe 24-stündigem Dauerbetrieb, entscheiden, ob sich der Sender mit dieser dünnen Faktenlage on air wagt. Er rückvergewissert sich bei seiner deutschen Redaktionsassistentin, der fiktiven Marianne Gebhardt, die anfangs einen ausgleichenden Einfluss besitzt, sich mit der Beförderung vom Hilfs- in den Außendienst jedoch vom Sog des Live-Reportings mitreißen lässt (Leonie Benesch, Das Lehrerzimmer). Die Lage – sowohl vor der Einfahrt des Flugplatzes als auch im Pressezentrum – ist zu chaotisch.

Der Ursprung einer Falschmeldung

Ob ABC, wie im Film dargestellt, Hauptüberbringer der falschen Nachricht war, lässt sich rückblickend nicht zweifelsfrei nachvollziehen. Man darf davon ausgehen, dass der US-amerikanische Sender mit seiner Reichweite zu den wesentlichen Multiplikatoren gehörte. Auch das ZDF als wichtiges Gastgebermedium, auf das sich viele Akteure aus dem Ausland beriefen, berichtete vorschnell.

Der Bayrische Rundfunk unternahm anlässlich des 50. Jahrestages des Attentats den Versuch, die Kette der Fehlinformationen zu ihrem Ursprung zurückzuverfolgen. Die Spur führt zu einer Meldung der Nachrichtenagentur Reuters. Zum Chaos dieser Chronologie gehört, dass Conrad Ahlers, Sprecher der Bundesregierung, gegen Mitternacht vor die Kameras tritt, und ebenfalls die Befreiung der Geiseln vermeldet – was wiederum die ABC zum Anlass nimmt, sich informationstechnisch auf der sicheren Seite zu wähnen.

September 5: Ein Terrorakt schreibt Mediengeschichte

Allerdings habe es, so fasst es Yvonne Maier in ihrem #Faktenfuchs zusammen, zu diesem Zeitpunkt auch mahnende Stimmen von offizieller Seite gegeben, die auf eine unbestätigte Quellenlage verwiesen. Wer das Gerücht von der geglückten Befreiung ursprünglich streute, lasse sich heute nicht mehr rekonstruieren.

So kommt es, dass sich ABC und viele andere am frühen Morgen korrigieren müssen. Der sichtlich mitgenommene ABC-Sprecher Jim McKay kommentiert dies mit Worten, die in die Fernseh- und Nachrichtengeschichte eingehen: “When I was a kid, my father used to say, ‘Our greatest hopes and our worst fears are seldom realized.’ Our worst fears have been realized tonight. They have now said that there were 11 hostages. Two were killed in their rooms. … Nine others were killed at the airport tonight. They’re all gone“.

Falsch berichtet und doch alles richtig gemacht?

Jim McKay, Geoffrey Mason, Martin Bader, Roone Arledge – die Männer hinter der ABC-Berichterstattung gelten heute als Größen des TV- und Sportjournalismus. So bitter die Pointe auch klingt: Die Ereignisse vom 5. September 1972, die auch eine der traurigsten Fehlleistungen medialer Massenberichterstattung beinhaltet, bedeuten für sie eine Sternstunde. 900 Millionen Menschen verfolgen das Drama am TV, mehr als bei der Mondlandung, die „nur“ geschätzte 500 bis 600 Millionen Menschen vor den Fernseher bannte.

Inzwischen liegt der Überfall von München über ein halbes Jahrhundert zurück. Dennoch ist September 5 ein aktueller Film. Ein Film über die journalistische Bürde, als Erste berichten zu müssen. Echtzeitberichterstattung birgt immer die Gefahr von Fehlern. Sie als Begleitumstände zu akzeptieren wäre ein riesengroßer.

COMMENTS